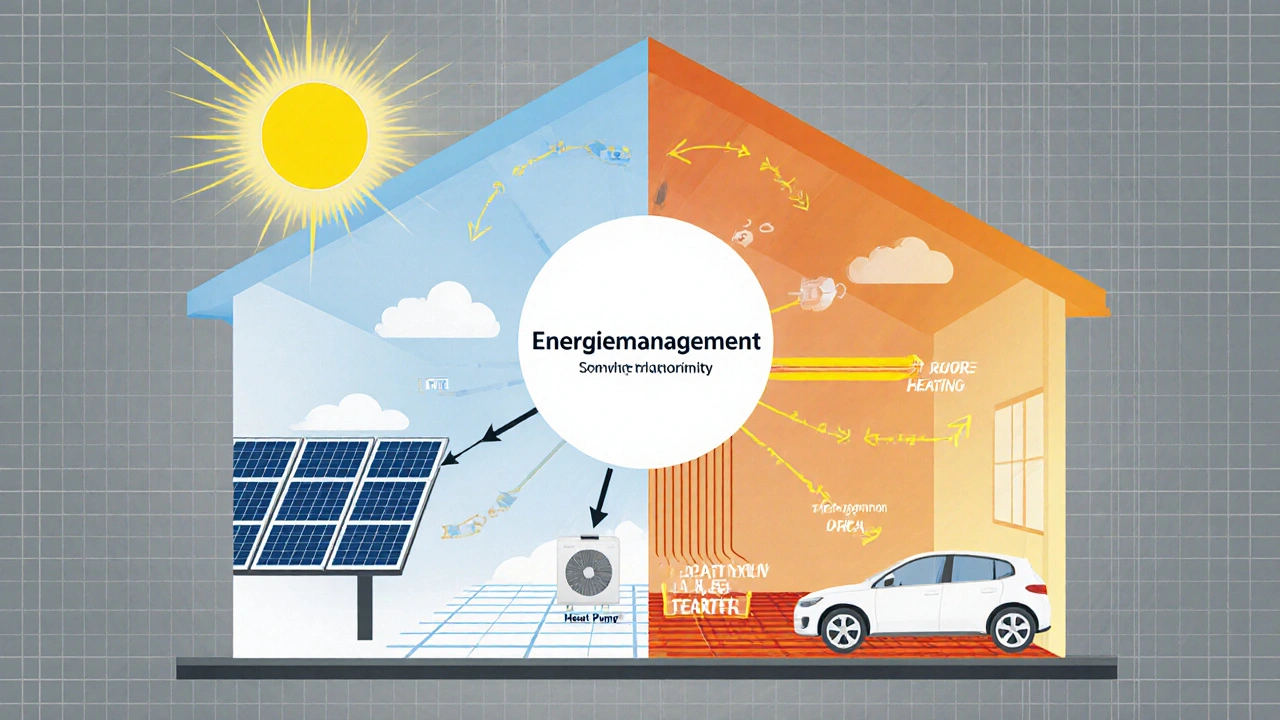

Was ist Sektorkopplung im Haus?

Stell dir vor, dein Dach produziert Strom mit der Sonne, dein Heizsystem holt Wärme aus der Luft - und dein Elektroauto lädt sich mit dem Überschuss auf. Das ist Sektorkopplung. Es geht nicht mehr nur darum, Solarstrom zu erzeugen. Es geht darum, diesen Strom intelligent in mehrere Bereiche deines Hauses zu stecken: Strom, Wärme und Mobilität. Kein Strom wird mehr verschwendet. Keine Energie wird mehr aus dem Netz gekauft, wenn du sie selbst machen kannst.

Früher war es so: Die PV-Anlage liefert tagsüber Strom. Der wird entweder direkt verbraucht - zum Beispiel von der Waschmaschine - oder überschüssiger Strom geht ins Netz. Die Wärmepumpe läuft, wenn sie will - oft nachts, wenn die Sonne nicht scheint. Dann musst du teuren Netzstrom kaufen. Mit Sektorkopplung wird das anders. Du verbindest alles. Der Strom aus deinen Solarplatten wird nicht einfach weggeworfen. Er wird genutzt, um deine Wohnung zu heizen, dein Auto zu laden oder in einem Speicher zu speichern, damit du ihn später benutzen kannst.

Warum lohnt sich das heute mehr denn je?

Die Preise für Strom und Gas sind hoch. Die staatlichen Förderungen sind gut. Und die Technik ist endlich reif. Seit Januar 2023 gilt in Deutschland die Mehrwertsteuerbefreiung für Photovoltaik-Anlagen mit Batteriespeicher. Das spart dir bis zu 19 Prozent der Anschaffungskosten. Außerdem gibt es Zuschüsse vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) für Wärmepumpen. Die Kombination aus PV und Wärmepumpe ist heute die effizienteste Art, ein Haus klimaneutral zu heizen.

Ohne Speicher nutzt du nur etwa 30 Prozent des Solarstroms direkt im Haus. Das ist wenig. Mit einem Batteriespeicher steigt dieser Wert auf 60 bis 80 Prozent. Und wenn du zusätzlich die Wärmepumpe und die Wallbox mit dem System verknüpfst, kannst du sogar über 80 Prozent deines eigenen Solarstroms nutzen. Das bedeutet: Du zahlst kaum noch für Strom vom Netz. In einem gut geplanten System sinken die jährlichen Energiekosten um 35 Prozent oder mehr - wie eine Umfrage von Stiftung Warentest im Herbst 2023 zeigt.

Welche Technik brauchst du?

Du brauchst nicht alles auf einmal. Aber du brauchst die richtigen Bausteine. Hier sind die fünf Kernkomponenten:

- Photovoltaikanlage: Mindestens 8 kWp für ein Einfamilienhaus. Je größer, desto mehr Eigenverbrauch. Ein 10 kWp-System produziert in Süddeutschland etwa 9.500 kWh pro Jahr.

- Batteriespeicher: 10 bis 15 kWh Kapazität. Wichtig: Die Kapazität muss zur PV-Anlage passen. Ein 10 kWp-System braucht mindestens 12 kWh Speicher, um den Überschuss aufzufangen.

- Wärmepumpe: Luft-Wasser-Wärmepumpe ist die gängigste Wahl. Achte auf die Jahresarbeitszahl (JAZ). Ab 4,0 ist sie gut, ab 4,5 sehr gut. Eine JAZ von 4,5 bedeutet: Aus 1 kWh Strom machst du 4,5 kWh Wärme.

- Wallbox: Für dein Elektroauto. Die besten Systeme können automatisch laden, wenn die Sonne scheint und der Speicher voll ist.

- Energiemanagementsystem: Das ist das Gehirn. Es steuert, wann die Wärmepumpe läuft, wann der Speicher lädt und wann das Auto geladen wird. Systeme wie der Bosch Smart Manager oder E3/DC’s Home Manager nutzen Wetterprognosen und verbrauchsgewichtete Algorithmen, um den Eigenverbrauch zu maximieren - mit bis zu 92 Prozent Vorhersagegenauigkeit.

Ein Pufferspeicher ist optional, aber sinnvoll, wenn du eine Fußbodenheizung hast. Er speichert überschüssige Wärme und entlastet die Wärmepumpe.

Wie funktioniert die Steuerung im Alltag?

Die große Frage ist: Was machst du im Winter, wenn die Sonne kaum scheint und die Wärmepumpe rund um die Uhr läuft? Die Antwort: Du planst clever.

Ein gutes Energiemanagementsystem lernt dein Verhalten. Es weiß, dass du morgens um 7 Uhr duschen willst - also startet es die Wärmepumpe schon um 5 Uhr, wenn die PV-Anlage noch Strom liefert. Es lädt das Auto tagsüber, wenn die Sonne scheint. Und es nutzt den Speicher, um die Wärmepumpe in den Abendstunden zu unterstützen. In der Nacht, wenn die PV-Anlage nichts liefert, greift das System auf den Speicher zurück - oder, wenn der leer ist, auf das Netz. Aber nur so viel wie nötig.

Ein Nutzer aus München, der im Frühjahr 2023 sein System installiert hat, berichtet: „Im Sommer lädt meine Wallbox fast nur mit Sonnenstrom. Im Winter brauche ich mehr Netzstrom - aber nur noch 20 Prozent davon. Vorher war es 100 Prozent.“

Was kostet das?

Die Kosten sind kein kleines Thema. Aber sie sind berechenbar - und sie sinken.

Ein typisches System für ein Einfamilienhaus (10 kWp PV, 12 kWh Speicher, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Wallbox, Energiemanagement) kostet zwischen 35.000 und 45.000 Euro. Das klingt viel. Aber:

- Die Mehrwertsteuerbefreiung spart 6.000 bis 8.000 Euro.

- BAFA-Förderung für die Wärmepumpe: bis zu 10.000 Euro, je nach Heizlast und JAZ.

- Steuerliche Abschreibung: Du kannst die Anlage über 20 Jahre absetzen - das reduziert deine Einkommensteuer.

Nach Abzug aller Förderungen bleibt ein Nettoaufwand von 20.000 bis 25.000 Euro. Die jährlichen Energiekosten sinken von durchschnittlich 2.500 Euro auf 1.500 Euro oder weniger. Das bedeutet: In 12 bis 15 Jahren ist die Anlage amortisiert. Danach hast du fast kostenlose Energie - und das für 15 bis 20 Jahre.

Wo liegen die Fallstricke?

Nicht jeder macht es richtig. Die häufigsten Fehler:

- Zu kleine PV-Anlage: Wer nur 5 kWp installiert, kann die Wärmepumpe nicht richtig versorgen. Die Eigenverbrauchsquote bleibt bei 40 Prozent - zu wenig.

- Zu kleiner Speicher: Ein 5-kWh-Speicher ist für eine Wärmepumpe nutzlos. Er füllt sich schnell und kann nicht über Nacht speichern.

- Kein Energiemanagement: Ohne Steuerung läuft die Wärmepumpe nachts - und du zahlst Netzstrom. Die PV-Anlage macht morgens Strom - und du lässt ihn ungenutzt ins Netz fließen.

- Falsche Wärmepumpe: Eine alte, schlecht gedämmte Wohnung braucht eine große, leistungsstarke Wärmepumpe. Aber wenn du sie mit einer zu kleinen PV-Anlage verknüpfst, funktioniert es nicht. Hier hilft nur eine Sanierung - oder ein Hybrid-System mit Gas-Backup.

Ein weiterer Punkt: Die Installation ist komplex. Du brauchst einen Elektriker, einen Heizungsbauer und einen Systemintegrator. Die Koordination ist entscheidend. Ein guter Anbieter übernimmt das. Frag nach Referenzen. Und verlasse dich nicht auf einen, der nur PV oder nur Wärmepumpen kennt.

Was ist mit Mehrfamilienhäusern?

Ja, es funktioniert auch dort. Aber anders. In Mehrfamilienhäusern ist die Sektorkopplung oft zentralisiert. Eine große PV-Anlage auf dem Dach speist eine zentrale Wärmepumpe. Der Strom wird dann über Mieterstrommodelle verteilt. Jeder Mieter zahlt nur für den Strom, den er tatsächlich verbraucht - und der kommt meist aus der eigenen Anlage. In Wien und München laufen solche Projekte bereits erfolgreich. Die Vorteile: höhere Effizienz, geringere Kosten pro Wohnung und bessere Fördermöglichkeiten.

Wie geht’s weiter?

Die Technik wird besser, die Preise fallen. Bis 2030 wird die Sektorkopplung in 65 Prozent aller Neubauten Standard sein - das sagt das Fraunhofer ISE. Die Bundesregierung plant, die Förderung bis 2025 auf 500 Millionen Euro pro Jahr zu erhöhen. Die Wärmepumpe ist kein Trend. Sie ist die Zukunft der Heizung. Und die PV-Anlage mit Speicher ist nicht nur eine Stromquelle - sie ist die Grundlage für deine Unabhängigkeit.

Wenn du jetzt planst, kannst du noch von den günstigen Preisen profitieren. Die Preise für Solarmodule sind seit 2010 um 89 Prozent gefallen. Batterien sind seit 2013 um 80 Prozent billiger geworden. Wer jetzt einsteigt, sichert sich eine Technologie, die in 10 Jahren Standard sein wird - und die du heute noch mit Förderung finanzieren kannst.

Was ist mit alten Häusern?

Wenn dein Haus aus den 70er Jahren stammt, mit Einzelfenstern und schlechter Dämmung, dann ist eine Sektorkopplung schwierig. Die Wärmepumpe braucht viel Strom - und die PV-Anlage kann ihn nicht liefern. In solchen Fällen ist die Sanierung des Gebäudes der erste Schritt. Dämmung, Fenster, Lüftung - das senkt den Wärmebedarf. Danach kommt die Wärmepumpe. Und erst dann die PV mit Speicher. Sonst zahlt man nur für teuren Strom - und hat keinen Nutzen.

Wie fängst du an?

1. Prüfe deinen Stromverbrauch: Wie viel verbrauchst du pro Jahr? 4.000 kWh? 6.000 kWh? 2. Schau dir den Wärmebedarf an: Hast du eine Fußbodenheizung? Oder Heizkörper? 3. Lass dich von einem zertifizierten Fachbetrieb beraten - nicht von einem Verkäufer. 4. Hole drei Angebote ein: Einmal mit PV und Speicher, einmal mit PV und Wärmepumpe, einmal mit allem. 5. Rechne die Förderung mit ein - nicht nur die Anschaffungskosten.

Die Sektorkopplung ist kein Zauber. Sie ist Technik. Und sie ist Arbeit. Aber sie ist die einzige Möglichkeit, dein Zuhause wirklich unabhängig zu machen - von fossilen Energien, von Preissteigerungen, von der Zukunft.

Lohnt sich Sektorkopplung auch ohne Elektroauto?

Ja, absolut. Das Elektroauto ist ein Plus, aber kein Muss. Die Kombination aus Photovoltaik, Batteriespeicher und Wärmepumpe reicht schon, um deine Energiekosten um 30 bis 40 Prozent zu senken. Der Speicher speichert den überschüssigen Solarstrom für die Nacht oder für bewölkte Tage. Die Wärmepumpe nutzt diesen Strom, um zu heizen. Du brauchst keine Wallbox, um erfolgreich zu sein - aber wenn du eines hast, steigt deine Eigenverbrauchsquote nochmal deutlich.

Wie groß muss die PV-Anlage sein?

Für ein durchschnittliches Einfamilienhaus mit Wärmepumpe brauchst du mindestens 8 kWp. 10 kWp sind besser. Die Regel: 1 kWp PV erzeugt etwa 950 kWh pro Jahr in Österreich und Süddeutschland. Eine Wärmepumpe verbraucht je nach Haus 3.000 bis 6.000 kWh Strom pro Jahr. Du brauchst also mindestens 3,5 bis 6 kWp nur für die Wärmepumpe - plus den Verbrauch von Haushaltsgeräten. 10 kWp sind die sichere Wahl, besonders wenn du später ein Auto laden willst.

Wie lange hält ein Batteriespeicher?

Moderne Lithium-Ionen-Speicher haben eine Garantie von 10 Jahren auf 70 Prozent Kapazität. In der Praxis halten sie 15 bis 20 Jahre, wenn sie richtig betrieben werden. Wichtig: Nicht jeden Tag von 100 auf 0 Prozent entladen. Ein gutes Energiemanagementsystem hält die Tiefentladung im Griff. Die meisten Systeme arbeiten zwischen 20 und 80 Prozent - das verlängert die Lebensdauer.

Kann ich das System später erweitern?

Ja, das ist möglich - und oft sinnvoll. Viele Hausbesitzer starten mit PV und Wärmepumpe, und bauen den Speicher später nach. Wichtig: Die Wechselrichter und die Leitungen müssen von Anfang an für die spätere Erweiterung ausgelegt sein. Frag beim Installateur nach: „Ist das System erweiterbar?“ Ein gutes System lässt sich später um Speicher, Wallbox oder sogar eine zweite Wärmepumpe erweitern.

Was passiert, wenn der Speicher leer ist und es kalt ist?

Dann läuft die Wärmepumpe mit Netzstrom - aber nur so viel, wie nötig. Ein intelligentes System priorisiert den Verbrauch. Es schaltet die Wärmepumpe nicht ab, sondern reduziert die Leistung, wenn der Speicher leer ist. Es nutzt die Wärmespeicherfähigkeit des Gebäudes - also die Wärme, die in den Wänden und dem Boden gespeichert ist. Das reicht oft, um die Nacht zu überbrücken. In extrem kalten Nächten kann eine kleine Gasheizung als Backup zugeschaltet werden - aber das ist selten nötig, wenn das System richtig dimensioniert ist.

Anna Bauer

November 19, 2025 AT 19:35Jimmy Nathan

November 20, 2025 AT 05:31Matthias Ritzenhoff

November 20, 2025 AT 10:57ines schiemann

November 21, 2025 AT 15:27Andreas adH Schmidt

November 22, 2025 AT 21:34MICHELLE FISCHER

November 23, 2025 AT 03:17Ofilia Haag

November 23, 2025 AT 14:30Claudia van Tunen

November 25, 2025 AT 11:19Nasja Wickerhauser

November 25, 2025 AT 16:30elmar salehov

November 26, 2025 AT 19:39Felix Vayner

November 27, 2025 AT 20:00