Warum dein Keller trotz Farbe noch nass bleibt

Du hast die Wand gestrichen, den Putz erneuert, sogar eine neue Isolierung eingebaut - und trotzdem bleibt die Wand feucht? Der Boden ist kalt, die Luft riecht muffig, und an den Ecken blüht weißer Staub aus der Wand? Das ist kein Problem der Farbe. Das ist ein Problem der Sanierputz-Technik. Viele Hausbesitzer in Deutschland glauben, dass einfach neuer Putz oder eine neue Farbe den Feuchtigkeitsschaden löst. Tatsächlich macht das die Sache oft noch schlimmer. Denn wenn die Ursache nicht angepackt wird, dringt das Wasser weiter in die Mauer ein, Salze sammeln sich an, und der Putz platzt ab wie eine alte Tapete. Sanierputz ist keine Standardlösung. Er ist eine gezielte medizinische Behandlung für kranke Mauern.

Was Sanierputz wirklich kann - und was nicht

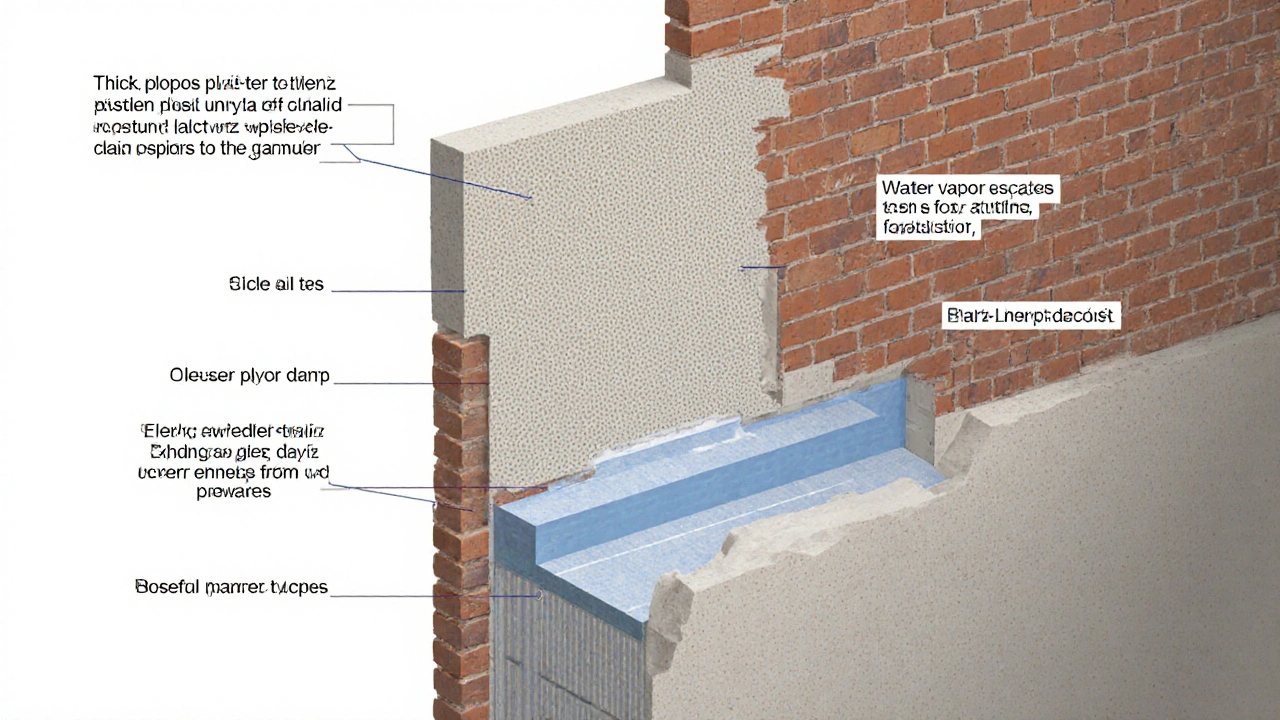

Sanierputz ist kein wasserdichter Verschluss. Er ist kein Kleber, kein Dichtungsmittel, kein Sprühmittel. Er ist ein diffusionsoffener, hochporiger Spezialmörtel, der Feuchtigkeit und Salze aus der Wand zieht - wie ein Schwamm, der nicht aufquillt, sondern sie sicher speichert. Die Technik basiert auf Kapillarwirkung: Das Material hat so viele kleine Hohlräume, dass Wasser und Salze wie durch ein Netz aus dem Mauerwerk nach außen gezogen werden. Während herkömmliche Abdichtungen die Feuchtigkeit einfach einkapseln - und so Schimmel und Schäden fördern - lässt Sanierputz die Feuchtigkeit nach außen entweichen. Er ist atmungsaktiv, wasserdampfdurchlässig und verhindert so Schimmelbildung von innen.

Doch er funktioniert nur, wenn die Ursache stimmt. Wenn Wasser aus dem Boden hochsteigt - durch kapillare Aufsteigung - dann ist Sanierputz ideal. Wenn es aber ein Leck in der Außenwand ist, oder ein defekter Abwasseranschluss, dann bringt Sanierputz nichts. Dann musst du zuerst die Leitung reparieren, die Wand abdichten oder eine Horizontalsperre einbringen. Sanierputz ist der letzte Schritt, nicht der erste.

Wie du erkennst, ob Sanierputz die richtige Lösung ist

Prüfe deine Kellerwand mit drei einfachen Fragen:

- Steigt die Feuchtigkeit von unten nach oben? (Zum Beispiel: Die Wand ist unten nass, oben trocken.)

- Zeigt die Wand weiße, kristalline Ablagerungen? (Das sind Salze wie Chlorid oder Sulfat, die mit dem Wasser aufgestiegen sind.)

- Hast du schon einmal Putz abgeplatzt, der nach dem Trocknen wieder nass wurde?

Wenn du mit „Ja“ antwortest, ist Sanierputz die richtige Wahl. Wenn die Wand von außen durch Regen durchnässt wird, oder wenn du eine Schimmelmatte an der Decke hast, dann ist das ein anderes Problem. Hier hilft eine Außenabdichtung, eine Entfeuchtungsanlage oder eine Lüftung. Sanierputz ist kein Allheilmittel - er ist ein Spezialmittel für aufsteigende Feuchtigkeit mit Salzbelastung.

Die richtige Anwendung: 6 Schritte, die du nicht überspringen darfst

Ein Sanierputz ist nur so gut wie die Vorbereitung. Viele DIY-Bastler scheitern, weil sie den Untergrund nicht richtig vorbereiten. Hier ist der Standardprozess, wie ihn Profis anwenden:

- Altputz entfernen: Alles, was locker ist, abgeschlagen. Bis auf das rote Mauerwerk. Kein altes Farb- oder Putzrest darf bleiben. Sonst haftet der neue Putz nicht.

- Fugen auskratzen: Besonders bei alten Ziegelwänden müssen die Fugen tief gereinigt werden. Das ist entscheidend für die Verbindung.

- Horizontalsperre einbringen (wenn nötig): Bei starken Feuchtigkeitsquellen wird eine horizontale Sperrschicht in die Wand eingebracht - meist mit einem speziellen Injektionsverfahren. Das stoppt das Wasser von unten. Sanierputz allein reicht nicht, wenn das Wasser weiter hochsteigt.

- Sanierputz zweilagig auftragen: Jede Lage 10 bis 15 mm dick. Mindestens 25 mm Gesamtdicke. Keine Ausnahmen. Der Putz muss dick genug sein, um die Salze aufzunehmen. Zu dünn = schnell gesättigt = erneut abplatzend.

- Klebespachtel und Putzgrund auftragen: Nach dem Trocknen (ca. 1 mm pro Tag) wird ein dünnflüssiger Klebespachtel aufgetragen, dann ein spezieller Putzgrund. Das verhindert, dass der Oberputz zu schnell trocknet.

- Oberputz strukturieren: Ein feiner, atmungsaktiver Oberputz als finale Schicht. Farbe darfst du erst nach mindestens 4 Wochen auftragen - besser nach 6 bis 8 Wochen.

Die Trocknungszeit ist entscheidend. Wer nach 2 Wochen streicht, macht den ganzen Aufwand kaputt. Der Putz muss Zeit haben, die Feuchtigkeit abzugeben. Sonst bleibt sie eingesperrt - genau das, was man verhindern will.

Sanierputz vs. andere Lösungen: Was ist besser?

Es gibt drei Hauptwege, um Kellerfeuchtigkeit zu bekämpfen:

| Methode | Wirkungsweise | Vorteile | Nachteile | Empfohlen für |

|---|---|---|---|---|

| Sanierputz | Diffusionsoffen, zieht Feuchtigkeit und Salze aus der Wand | Keine Bohrungen, schonend für alte Mauern, atmungsaktiv | Muss bei starker Salzbelastung erneuert werden (Opferputz) | Altbauten, Ziegel- und Natursteinwände mit aufsteigender Feuchtigkeit |

| Horizontalsperre (Injektion) | Chemische Sperrschicht in die Wand eingebracht | Dauerhaft, stoppt Wasser von unten | Bohrungen, teuer, nicht immer wirksam bei stark salzhaltigem Mauerwerk | Neubauten, starke Feuchtigkeitsquellen aus dem Boden |

| Abdichtung mit Kunststofffolien | Wand wird von innen mit Folie abgedichtet | Schnell, preiswert | Feuchtigkeit bleibt in der Wand, Schimmel entsteht, Bauschäden werden verschlimmert | Nur als Notlösung, nie dauerhaft |

Sanierputz ist die schonendste Lösung für historische Bausubstanz. Er verändert die Mauer nicht - er heilt sie. Eine Horizontalsperre ist oft nötig, um den Wasserfluss zu stoppen. Aber ohne Sanierputz bleibt das Salz in der Wand und zerstört den neuen Putz. Die beste Lösung ist oft eine Kombination: Horizontalsperre + Sanierputz + atmungsaktiver Oberputz. Das ist das System, das Firmen wie Saint-Gobain Weber oder SAKRET heute empfehlen.

Was passiert, wenn du es falsch machst?

Ein falsch aufgebrachter Sanierputz ist eine Zeitbombe. Wenn du zu dünn aufträgst, wird er in 6 bis 12 Monaten gesättigt. Dann blüht wieder Salz aus, der Putz platzt ab, und du musst von vorne anfangen. Wenn du den Untergrund nicht sauber machst, haftet er nicht - und fällt ab wie ein Blatt Papier. Wenn du zu schnell streichst, bleibt die Feuchtigkeit drin - und Schimmel wächst hinter der Farbe.

Und dann kommt die große Enttäuschung: Du hast 2.000 Euro ausgegeben, alles neu gemacht - und der Keller ist immer noch feucht. Warum? Weil du die Ursache nicht behoben hast. Sanierputz ist kein Zauberstab. Er ist ein Werkzeug - und wie jedes Werkzeug braucht er die richtige Anwendung.

Was du jetzt tun solltest

Wenn du denkst, dein Keller braucht Sanierputz, dann mach das:

- Bestelle eine Mauerwerksanalyse. Ein Fachmann prüft mit einem Feuchtigkeitsmesser, ob es wirklich aufsteigende Feuchtigkeit ist - und wie stark die Salzbelastung ist.

- Frage nach einem Sanierungskonzept. Ein guter Handwerker zeigt dir nicht nur den Putz, sondern auch, ob eine Horizontalsperre nötig ist.

- Vermeide billige Fertigprodukte aus dem Baumarkt. Die meisten sind zu dünn oder enthalten keine ausreichende Salzspeicherkapazität.

- Warte mit der Farbe. Lass den Putz mindestens 6 Wochen trocknen. Sonst ist der ganze Aufwand umsonst.

Sanierputz ist keine schnelle Lösung. Aber wenn er richtig eingesetzt wird, hält er Jahrzehnte. Und er macht aus einem muffigen, ungenutzten Keller einen trockenen, nutzbaren Raum - ohne dass du die Wand aufreißen musst. Das ist der echte Wert.

Uwe Knappe

November 11, 2025 AT 08:51Heidi Becker

November 13, 2025 AT 05:11Lukas Vaitkevicius

November 13, 2025 AT 09:50Agnes Koch

November 14, 2025 AT 19:55María José Gutiérrez Sánchez

November 15, 2025 AT 00:13Andreas Tassinari

November 15, 2025 AT 03:34Carlos Dreyer

November 16, 2025 AT 05:49Alexander Hickey

November 16, 2025 AT 05:53Heidi Gremillion

November 17, 2025 AT 23:23Nils Seitz

November 18, 2025 AT 18:45Franziska Fotos

November 20, 2025 AT 02:05