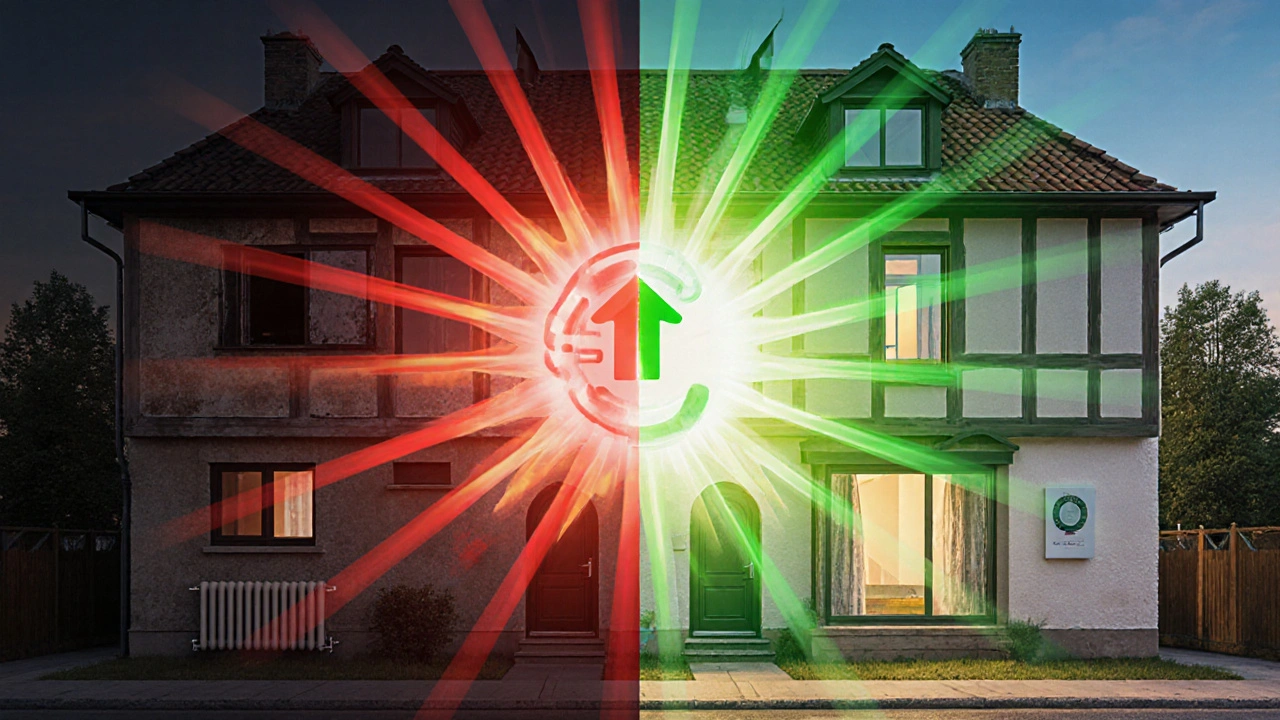

Stellen Sie sich vor, Ihr Wohngebäude verbraucht jedes Jahr 20.000 Euro an Energiekosten. Was, wenn Sie davon 30 % einsparen könnten? Das sind 6.000 Euro pro Jahr - und das ohne neue Heizung, ohne komplette Sanierung, nur durch gezielte Maßnahmen. Genau das ist der Kern eines Energieaudits in Wohnimmobilien. Es ist kein Luxus, kein zusätzliches Papierkram, sondern ein Werkzeug, das zeigt, wo Geld versickert - und wie Sie es zurückholen.

Was genau ist ein Energieaudit in Wohnimmobilien?

Ein Energieaudit ist eine systematische Prüfung des Energieverbrauchs in einem Wohngebäude. Es geht nicht darum, einfach nur die Heizung anzuschauen. Es geht um alles: Wie gut sind die Wände gedämmt? Wie alt ist die Heizungsanlage? Wie viel Strom verbrauchen die Treppenhauslampen? Werden Fenster richtig geschlossen? Die Auswertung erfolgt nach der europäischen Norm DIN EN 16247-1 und liefert konkrete Zahlen, nicht nur allgemeine Aussagen.

Das Ziel ist klar: Identifizieren, wo Energie verloren geht, und dann einen Fahrplan erstellen, wie man das stoppt. Besonders für Wohnungsunternehmen mit mehreren Gebäuden ist das entscheidend. Sie müssen nach deutschem Recht ein Energieaudit durchführen, wenn sie als öffentliche Einrichtung gelten - unabhängig davon, ob sie klein oder groß sind. Aber auch private Hausbesitzer profitieren davon, wenn sie langfristig sparen wollen.

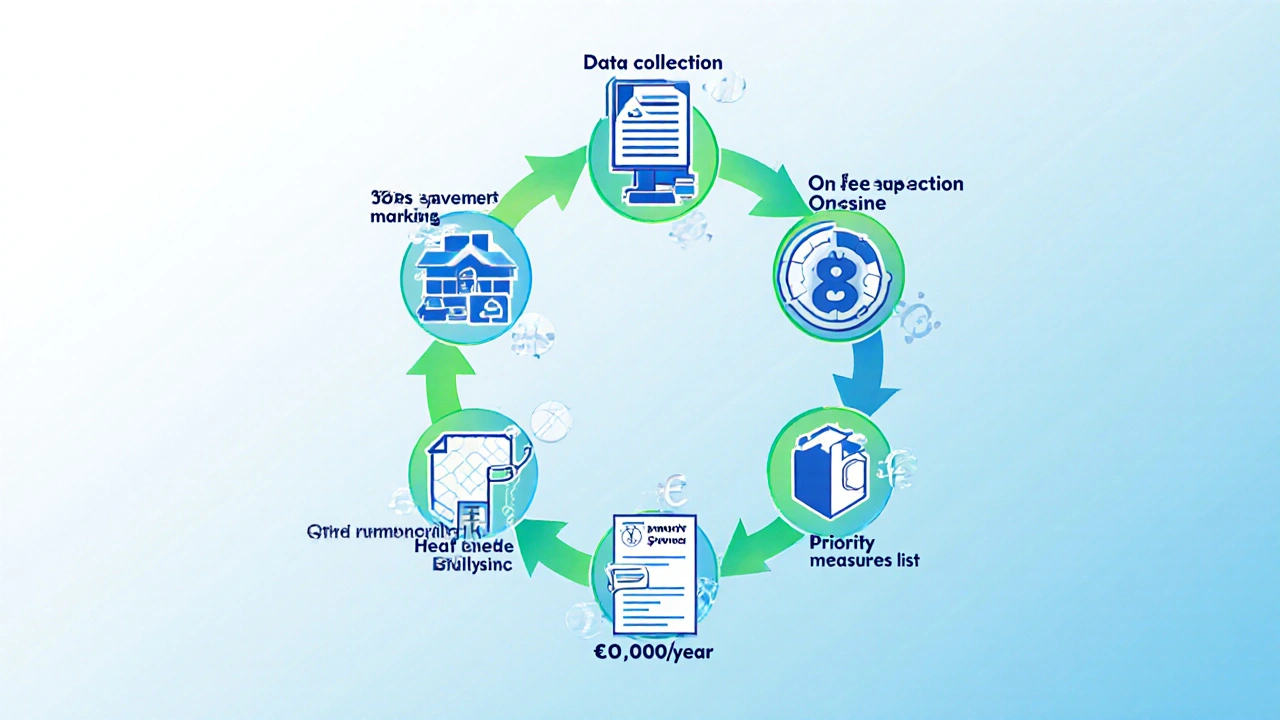

Wie läuft ein Energieaudit ab? Der sechsschrittige Prozess

Ein professionelles Energieaudit folgt einem klaren Ablauf. Es ist kein spontaner Rundgang, sondern ein strukturierter Prozess.

- Datensammlung: Der Energieberater fragt nach den letzten drei Jahren Heizkostenabrechnungen, Stromverbrauchsdaten pro Wohnung, Baujahr, vorherige Sanierungen und Bestandspläne. Wer das nicht bereit hat, verlängert den Prozess unnötig.

- Ortstermin: Der Experte besucht die Immobilie. Er prüft die Dämmung von Außenwänden, Dach und Kellerdecke, misst Fenster und Türen, untersucht die Heizungsanlage, die Lüftung und die Beleuchtung. Dabei nutzt er oft Thermografie, um Wärmeverluste sichtbar zu machen.

- Verbrauchsanalyse: Die gesammelten Daten werden in Software eingegeben. Hier wird berechnet, wie viel Energie das Gebäude tatsächlich verbraucht - und wie viel es theoretisch brauchen würde, wenn es modern wäre.

- Wärmebilanz: Es wird genau analysiert, wo die größten Wärmeverluste stattfinden. Meist sind es die Außenwände, die alten Fenster oder der nicht gedämmte Dachboden.

- Maßnahmenkatalog: Jetzt kommt der entscheidende Teil: Der Berater listet konkrete Sanierungsmaßnahmen auf. Nicht alle, nur die rentablen. Zum Beispiel: „Fenster austauschen: 12.000 €, Einsparung 2.100 €/Jahr, Amortisation in 5,7 Jahren.“ Oder: „Heizungsregelung optimieren: 800 €, Einsparung 900 €/Jahr, Amortisation in 10 Monaten.“

- CO₂- und Primärenergie-Bewertung: Der Berater zeigt, wie viel CO₂ eingespart wird, wenn die Maßnahmen umgesetzt werden. Das ist nicht nur gut für die Umwelt - es zählt auch bei Förderanträgen.

Ein gutes Audit endet nicht mit einem 50-seitigen Dokument, das niemand liest. Es endet mit einer klaren Prioritätenliste: Was bringt die größte Wirkung für das geringste Geld? Was kann man sofort machen? Was lohnt sich erst in fünf Jahren?

Wie viel kostet ein Energieaudit in Wohnimmobilien?

Die Kosten variieren stark - aber sie sind oft niedriger, als man denkt. Für kleine Wohnungsunternehmen mit 100 bis 200 Wohnungen liegen die Preise zwischen 2.250 und 4.500 Euro brutto. Ein großer Anbieter bietet für ein einzelnes Verwaltungsstandort mit weniger als 150 Wohnungen sogar einen Pauschalpreis von 2.250 Euro an.

Im Vergleich zu gewerblichen Gebäuden ist das günstig. Dort können Audits bis zu 16.000 Euro kosten - wegen komplexer Lüftungs- und Klimasysteme. Wohnimmobilien sind einfacher. Aber: Die Kosten müssen verhältnismäßig sein. Das Gesetz sagt klar: Ein Audit darf nicht mehr kosten als ein Bruchteil der jährlichen Energiekosten. Wenn ein Gebäude 50.000 Euro im Jahr an Energiekosten verursacht, ist ein 5.000-Euro-Audit akzeptabel. Bei 10.000 Euro Kosten sollte das Audit nicht über 2.000 Euro liegen.

Einige Unternehmen haben schlechte Erfahrungen gemacht. Ein kleiner Anbieter hat einem Vermieter mit 120 Wohnungen einen Bericht verkauft, der nur allgemeine Aussagen enthielt - „mehr Dämmung empfehlenswert“ - ohne konkrete Zahlen oder Prioritäten. Der Vermieter zahlte 2.850 Euro und bekam kaum nutzbare Informationen. Deshalb: Holen Sie mindestens drei Angebote ein. Prüfen Sie, ob der Anbieter die Checkliste der Deutschen Energie-Agentur (dena) nutzt. Das ist ein guter Indikator für Qualität.

Förderung: Fast kostenlos durch BAFA-Zuschüsse

Das ist der entscheidende Trumpf: Sie müssen das Audit nicht selbst bezahlen. Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) fördert bis zu 50 % der Kosten.

- Bei jährlichen Energiekosten unter 10.000 Euro: 50 % des Honorars, max. 600 Euro.

- Bei Energiekosten über 10.000 Euro: Bis zu 3.000 Euro Zuschuss.

Ein Beispiel: Ein Wohnungsunternehmen mit 500 Wohnungen hat jährliche Energiekosten von 18.500 Euro. Das Audit kostet 4.200 Euro brutto. Die BAFA-Förderung beträgt 3.000 Euro. Netto zahlt das Unternehmen nur 1.200 Euro. Und die Einsparungen? 18.500 Euro pro Jahr. Die Investition amortisiert sich in weniger als zwei Monaten - und das nur durch das Audit, noch bevor eine einzige Maßnahme umgesetzt wird.

Viele Anbieter übernehmen die Antragstellung komplett. Sie füllen das Formular aus, schicken es ein, verfolgen den Bearbeitungsstand. Seit Anfang 2023 läuft das über eine digitale Plattform - die Bearbeitungszeit sank von 12 auf 6 Wochen.

Was bringt ein Energieaudit wirklich? Der Nutzen im Detail

Die Einsparungen sind nicht theoretisch. Sie sind messbar.

- 30 % Energiekostensenkung sind realistisch, wenn alle Maßnahmen umgesetzt werden. Das bedeutet bei 20.000 Euro Jahreskosten: 6.000 Euro mehr im Jahr für andere Investitionen.

- Schnelle Maßnahmen wie Heizungsregelung, Pumpentausch oder LED-Beleuchtung in Treppenhäusern amortisieren sich oft in unter zwei Jahren.

- Fördermittel für Sanierungen werden nur vergeben, wenn ein Energieaudit vorliegt. Ohne Audit: kein Zuschuss von KfW oder BAFA.

- Rechtssicherheit: Für öffentliche Wohnungsunternehmen ist das Audit Pflicht. Wer es nicht macht, riskiert Bußgelder.

- Wertsteigerung: Immobilien mit nachgewiesener Energieeffizienz sind attraktiver für Mieter und teurer zu verkaufen. Das ist kein Marketing-Gag - das zeigen Mietpreise und Verkaufspreise.

Ein Wohnungsunternehmen in Hamburg hat nach dem Audit 17 Maßnahmen identifiziert. Die ersten fünf wurden umgesetzt: neue Heizungsregelung, Dämmung des Dachbodens, LED-Licht, Fensterdichtungen, hydraulischer Abgleich. Ergebnis nach einem Jahr: 22 % weniger Energieverbrauch. Die Mieter merken es - die Heizkostenabrechnungen sind niedriger. Und die Betriebskosten sinken.

Was Sie vor dem Audit tun müssen

Ein Audit läuft nicht gut, wenn Sie nicht vorbereitet sind. Hier ist, was Sie brauchen:

- Heizkostenabrechnungen der letzten drei Jahre (pro Wohnung oder Gesamtgebäude)

- Stromverbrauchsdaten (z. B. aus Zählerständen oder Vertragsunterlagen)

- Bauunterlagen: Baupläne, Dämmstärken, Fenstertypen, Heizungsmodell

- Liste aller vorherigen Sanierungen (z. B. „Fenster 2020 ausgetauscht“)

- Verträge mit Energieversorgern (um Verbrauchsmuster zu verstehen)

Expertentipp: Sammeln Sie die Unterlagen mindestens zwei Wochen vor dem Termin. Wer das nicht macht, verliert Zeit und Geld. Ein Audit, das auf Schätzungen basiert, ist wertlos.

Was Sie nach dem Audit tun müssen

Ein Audit ist kein Endpunkt - es ist der Anfang. Der Bericht ist nur so gut wie die Umsetzung.

- Priorisieren Sie: Führen Sie die Maßnahmen nach Amortisationszeit auf. Was zahlt sich in weniger als drei Jahren aus? Das ist Ihr erster Schritt.

- Planen Sie Schritt für Schritt: Setzen Sie nicht alles auf einmal um. Machen Sie eine Sanierungsroadmap für die nächsten fünf Jahre.

- Bewahren Sie den Bericht auf: Er ist Ihr Nachweis für Fördermittel, Steuervorteile und Mieterinformationen.

- Informieren Sie die Mieter: Erklären Sie, warum die Maßnahmen wichtig sind. Das schafft Akzeptanz - besonders bei Mieterhöhungen durch Sanierungen.

Einige Unternehmen machen den Fehler: Sie machen das Audit, legen den Bericht in die Schublade und vergessen ihn. Das ist Verschwendung. Das Audit ist kein Papierkram - es ist ein strategisches Instrument.

Was kommt 2024 und danach?

Die EU verschärft die Regeln. Ab 2024 wird erwartet, dass Wohnungsunternehmen nicht nur Audits durchführen, sondern auch konkrete Sanierungspläne vorlegen müssen. Die Digitalisierung wird weiter voranschreiten: Bald werden Sensoren in Gebäuden automatisch Verbrauchsdaten an Berater senden. Audits werden schneller, genauer, billiger.

Der Markt wächst: 2022 wurden 12.500 Audits in Wohnimmobilien durchgeführt - 22 % mehr als 2021. Die fünf größten Anbieter kontrollieren 35 % des Marktes. Die Kundenzufriedenheit liegt bei 3,8 von 5 Sternen. Die Qualität der Beratung wird gut bewertet - der Preis eher nicht. Das heißt: Es lohnt sich, nach dem besten Angebot zu suchen, nicht nach dem billigsten.

Ist ein Energieaudit für kleine Hausbesitzer sinnvoll?

Ja, besonders wenn Sie planen, die Immobilie zu sanieren. Ein Energieaudit zeigt, welche Maßnahmen wirklich lohnen - und welche nur Geld verschwenden. Auch private Hausbesitzer können bis zu 600 Euro Förderung vom BAFA bekommen, wenn die jährlichen Energiekosten unter 10.000 Euro liegen. Es ist der erste Schritt, um Fördermittel für Dämmung oder Heizung zu erhalten.

Kann ich ein Energieaudit selbst machen?

Nein. Ein Energieaudit nach DIN EN 16247-1 muss von einem zertifizierten Energieberater durchgeführt werden. Selbst wenn Sie alle Daten haben, fehlt die fachliche Expertise für die Analyse, die Berechnung der Einsparpotenziale und die rechtssichere Dokumentation. Nur ein zertifizierter Berater kann den Bericht ausstellen, der für Fördermittel akzeptiert wird.

Was ist der Unterschied zwischen Energieaudit und Energieausweis?

Der Energieausweis ist ein Passwort für das Gebäude - er sagt, wie effizient es ist. Der Energieaudit ist eine Diagnose. Er sagt, warum es ineffizient ist und was konkret getan werden muss, um es besser zu machen. Der Energieausweis ist Pflicht beim Verkauf oder Mieten. Das Audit ist Pflicht für Wohnungsunternehmen und lohnt sich für alle, die sparen wollen.

Wie lange gilt ein Energieaudit?

Ein Energieaudit ist fünf Jahre gültig. Danach muss es erneuert werden - besonders wenn neue Maßnahmen umgesetzt wurden. Die BAFA akzeptiert nur aktuelle Audits für Förderanträge. Ein Audit aus dem Jahr 2020 ist heute nicht mehr gültig, wenn Sie 2025 Fördermittel beantragen.

Was passiert, wenn ich kein Energieaudit mache?

Wenn Sie ein Wohnungsunternehmen sind, das als öffentliche Einrichtung gilt, drohen Bußgelder. Die Aufsichtsbehörden prüfen regelmäßig die Einhaltung. Auch für private Hausbesitzer ist das Risiko nicht nur rechtlich, sondern finanziell: Ohne Audit verpassen Sie Fördermittel - und damit die Chance, Sanierungen günstiger zu machen. Sie zahlen dauerhaft mehr für Energie.

Jens Beyer

November 4, 2025 AT 23:52Endlich mal jemand, der nicht nur von "grüner Zukunft" schwafelt, sondern zeigt, wie man tatsächlich Geld spart. 6.000 Euro pro Jahr? Das ist mehr als mein Jahresgehalt als Junior-Admin. Wer das nicht macht, hat keine Ahnung von Wirtschaftlichkeit.

Ingrid Armstrong

November 5, 2025 AT 10:17Ich arbeite mit Wohnungsbaugenossenschaften und kann bestätigen: Die BAFA-Förderung ist ein Game-Changer. Viele Vermieter denken, das Audit ist ein Aufwand – aber sobald sie sehen, dass sie 3.000 Euro Zuschuss bekommen und danach monatlich 500 Euro sparen, wechseln sie von "Nein" zu "Wie kriege ich das schnellstmöglich hin?". Die Digitalisierung der Anträge hat das wirklich revolutioniert. 🙌

Mile Barbiš

November 6, 2025 AT 08:49DEUTSCHLAND IST DER WELTMEISTER IM PAPIERKRAM!!1!1!1! Warum muss man 50 Seiten lesen, um 200 Euro zu sparen? In Irland würden sie einfach nen Heizkörper tauschen und fertig. Aber nein, hier muss man erst 3 Gutachter beauftragen, dann 7 Formulare unterschreiben, dann 12 Monate warten, dann… *sigh*… ach, egal. Ich kauf mir nen Elektroauto und lass das Gebäude verbrennen.

Maren E.

November 6, 2025 AT 09:57Ich hab letztes Jahr ein Audit gemacht… und es war wie ein Trauma. Der Berater kam mit einem Thermografie-Gerät, das aussah wie aus einem Sci-Fi-Film, und sagte: "Ihr Dachboden atmet wie ein toter Fisch." Ich hab geweint. Nicht wegen der Kosten. Sondern weil ich endlich verstand: Ich hab mein Zuhause nicht gepflegt. Ich hab es vernachlässigt. Und jetzt? Ich hab 17 Maßnahmen umgesetzt. Die Heizkosten sind runter. Die Mieter lächeln. Und ich… ich schlafe wieder. 🌙

Beate Goerz

November 8, 2025 AT 08:33Leute, das ist nicht nur Energieaudit – das ist Energie-REVOLUTION! 🚀 Denkt an die Leute, die in diesen Wohnungen leben – die Rentner, die allein sind, die nicht wissen, wie sie die Rechnung zahlen sollen. Wenn du 20% weniger Energiekosten hast, bedeutet das: mehr Brot, mehr Medikamente, mehr Wärme im Winter. Das ist nicht Buchhaltung. Das ist Menschlichkeit mit Zahlen. Und ja – ich hab’s gemacht. Und ich würde es morgen wieder tun. 💪🔥

Torsten Hanke

November 8, 2025 AT 16:11Ok, wer hat den Blog geschrieben? Ein BAFA-Mitarbeiter? Ein Energieberater, der 30% Provision kriegt? Laut der EU-Richtlinie 2023/145/EG ist das Audit nur ein Einstieg in den Total-Überwachungs-Modus. Bald wird jeder Stromverbrauch in deiner Steckdose von einer KI überwacht. Und wenn du die Heizung auf 19° stellst, kriegst du nen Strafzettel. Ich hab den Bericht gelesen – 90% davon ist Marketing. Die restlichen 10%? Ein paar LED-Lampen. Mehr nicht. 🤡

Oliver Escalante

November 9, 2025 AT 09:20Ich hab mein Audit gemacht. 2.250€. BAFA hat 3.000€ gezahlt. Ich hab 600€ Gewinn gemacht… BEVOR ich irgendetwas gemacht habe. 🤯 Ich hab den Bericht einfach auf den Tisch gelegt. Und dann… hab ich mir ne Flasche Sekt gekauft. Weil ich weiß: Wer denkt, er muss etwas tun, um Geld zu sparen… der hat die Welt nicht verstanden. Die Welt zahlt dir. Du musst nur den Stift halten. ✍️🍾

Philipp Schöbel

November 10, 2025 AT 03:14WIR SIND DIE LETZTEN, DIE NOCH ARBEITEN, WÄHREND DIE POLITIK IN BRÜSSEL NUR PAPIERKRAM ERZEUGT! Wer glaubt, dass ein Audit die Welt rettet, der hat noch nie einen deutschen Beamten gesehen. Die schreiben 50 Seiten, dann warten sie 6 Monate auf die Genehmigung, dann schicken sie den Bericht zurück mit "fehlende Signatur auf Seite 17, Absatz 3, Zeile 2". Und dann? Dann kriegst du ne neue Rechnung. Und die ist teurer. Und du? Du bist immer noch kalt. 😡

Kaia Scheirman

November 10, 2025 AT 20:22Ich komme aus Norwegen, wo wir auch Audits haben – aber mit einem Unterschied: Wir haben keine Förderung, weil wir schon alles gemacht haben. Wir haben 90% der Wohnungen gedämmt, 100% der Heizungen modernisiert. Hier in Deutschland ist das Audit noch ein "Hinweis", bei uns ist es ein Standard. Ich find’s krass, dass ihr noch diskutiert, ob es sich lohnt. Es lohnt sich immer. Nur die Frage ist: Wann fangt ihr an?

Felix Beck

November 12, 2025 AT 02:11Ein Energieaudit ist kein Werkzeug – es ist ein Spiegel. Es zeigt dir, wie du mit deinem Zuhause umgehst. Ob du es als Ressource siehst – oder als Last. Ob du sparen willst – oder nur vermeiden willst, dass jemand etwas von dir verlangt. Die Zahlen sind nur die Oberfläche. Die tiefere Frage ist: Warum hast du so lange gewartet? Und was wird dich das nächste Mal davon abhalten, zu handeln? 🤔

Vera Ferrao

November 13, 2025 AT 02:05Ich hab das Audit gelesen… und ich muss sagen… das ist alles soooo… überflüssig… 😴 Wer braucht schon Zahlen? Wer braucht schon einen Bericht? Ich hab meine Heizung auf 21° gestellt… und dann hab ich einfach die Heizkörper abgedeckt… mit alten Decken… und jetzt… ist es warm… und ich… bin glücklich… 🤷♀️

Hans De Vylder

November 15, 2025 AT 01:01Ein Energieaudit? Das ist der erste Schritt zur digitalen Diktatur. Bald wird jede Heizung, jedes Fenster, jede Steckdose von der Regierung überwacht. Und wenn du deine Heizung auf 18° stellst, kriegst du nen Anruf von der Energiepolizei. "Herr Schmidt, Sie haben 0,3° über dem gesetzlichen Limit geheizt. Bitte entschuldigen Sie sich schriftlich und zahlen Sie 47 Euro Strafe." Deutschland ist kein Land mehr. Es ist ein Büro.